-

Par DJDemonAngel le 5 Octobre 2009 à 16:00

Ancien membre des Spaceshits au sein desquels il officiait en tant que bassiste, l'Indo-canadien King Khan est décidément un bien drôle d'énergumène. En 2000, il forme aux côtés de Mark Sultan, autre ex-Spaceshits, The King Khan & BBQ Show, duo détonnant, dans la plus pure tradition des groupes garage. Suite à cette collaboration des plus fructueuses, il s'attelle à la réalisation d'un nouveau projet, King Khan & The Shrines, sorte de big band mené par le percussionniste Ron Streeter, collaborateur de Stevie Wonder et Curtis Mayfield entre autres. Les décors plantés, l'excentrique Khan et sa clique est fin prête à prêcher la bonne parole, à coups de garage rock abrasif, saupoudré de sonorités soul, funk et psychédélique. Trois albums et des concerts en chaîne remarqués et voici que la troupe nous propose en cette année 2008 une rétrospective de leur parcours avec The Supreme Genius of King Khan & The Shrines, compilation des morceaux qui ont contribué à forger la solide réputation scénique du groupe. A l'écoute de ce florilège de titres tous plus addictifs les uns que les autres, on comprend mieux la démarche artistique du roi Khan: des influences allant du Jimi Hendrix Experience au Velvet Underground, en passant par celles de leurs collègues des Dirtbombs et, plus improbable, de Jacques Dutronc période yéyé. Une influence clairement revendiquée lors de leur dernier opus en date – What is? - avec le revêche "Fils de Jacques Dutronc", grand absent de ce Supreme Genius of... . Il n'en reste pas moins une prog'. 16 titres/52mn percutante, comme l'attestent des morceaux de la trempe de "Torture", mise en bouche entêtante révélatrice de l'esprit très série B véhiculé par le groupe. On imagine ainsi sans problème les "Took my lady out to dinner" et autre "Destroyer" en bonne place dans la soundtrack de Shaft ou même le très rétro "Crakin' up" dans le tarantinien Boulevard de la mort. Judicieux aussi la présence d'un saxophone, d'une trompette et d'un trombone qui, de par leur orientation funk, confèrent à l'ensemble une musicalité accentuée tout en préservant la tonalité garage développée par les instruments typiques du genre, batterie, basse et guitares en tête. The Supreme Genius of..., c'est un déploiement efficace de morceaux savamment maîtrisés, preuve que King Khan & The Shrines sont avant tout un groupe qui ne demande qu'à enflammer les scènes du monde entier par leur énergie résolument indomptable. Un régal pimenté à consommer sans modération.

permalink

votre commentaire

votre commentaire

-

Par DJDemonAngel le 5 Octobre 2009 à 15:53

he Black Heart Procession’s sixth full-length is, as you might expect, moody, gothic and quivering with existential dread, a dark-toned graze through waltz-time piano ballads, twitchy, slouching, tamped down guitar rock and eerily keening musical saws. Its tenderest song, “Drugs,” observes the circling-down-the drain-resolution of a love for an addict. Its most propulsive cut, “Suicide,” considers the upside of ending it all. Images of heaven, hell and the devil lurk in a good plurality of the songs (god is less prominent). Yet, like 2007’s Spell, Six is prone, at the most unlikely moments, to spontaneously burst out of its downer straightjacket and rock out, with the abyss-staring intensity of the Gutter Twins or Wovenhand. (I’d add Nick Cave if BHP had even the slightest sense of humor.) Six’s name harks back to the first three numbered Black Heart Procession albums, the records where Pall Jenkins and Tobias Nathaniel worked out a sparse and echoey aesthetic. In subsequent albums, they collected a small group of musical collaborators, but here with Six it’s mostly just the two of them, switching among instruments. The result is, perhaps, a paring down, a simplicity, but not exactly a sparseness. The best and most immediately memorable songs here – “Witching Stone,” “Rats,” “Forget My Heart” and, especially, “Suicide” – ratchet up the tension with terse, clamped down guitar lines. “Witching Stone” has an almost pop feel, its ominous down-slanting strums smoldering under a singable, melodic chorus. “Rats,” with its slithery, sulpherous bass line and sudden crashes of guitar, evokes the aimless anxiety of wandering insomnia. “Suicide,” the best of the three, flashes synth tones like signals of danger ahead, repetitive throbs pulsing from one speaker to another like a heartbeat pushing to arrhythmia. Tense with threat, glowering with suppressed feeling, the cut is sleek and menacing and utterly compelling. Slower songs are interspersed in and among these rockers, providing variation, but not exactly a rest. The intensity here is of a different sort, a slow waltz around death and broken love, embellished, often as not, by squeals of bowed saw. Opener “When You Finish Me” starts with a music box’s twinkle of piano arpeggios and Jenkins’ chilling baritone (shadowed in some ghostly mic-altered way by either himself or Nathaniel). It sounds like a lullaby, except that the lyrics are completely without light or hope, an involuntary shiver embedded in verses like “just get rid of me, just drain me, don’t look for me.” It ends, like all lullabies should, with the phrase “Just close your eyes,” but there is no real hope of morning here. Intense and moving throughout, Six builds a fair amount of variation into its downbeat aesthetic. The harder songs may hit you first, but the soft ones work like poison, slowly. Listen a few times, and you’re not going to forget either anytime soon.

By Jennifer Kelly

permalink

Note :

on

MUSIC RENATION

on

MUSIC RENATION

votre commentaire

votre commentaire

-

Par DJDemonAngel le 15 Septembre 2009 à 12:00

Pour sa grande rentrée, Dodb ne va pas vous présenter le groupe inconnu de l’année mais ne va faire qu’emboîter le pas à la quasi-totalité de ses collègues, juste pour donner son humble avis sur le nouvel opus du plus sûr espoir rock anglais depuis 2006. A l’époque, Whatever people say I am, that’s what I’m not avait eu l’effet d’une bombe. Brûlot spontané délivré de main de maître par un quatuor passant encore sous la barre des vingt ans, il ouvrait la voix à un avenir musical tout tracé. Quant l’année suivante les quatre de Sheffield reviennent avec le très pop Favorite worst nightmare, la presse se joue rapidement de l’expression consacrée d’album de la maturité. Alors que non. Si l’adage doit vraiment être utilisé, c’est davantage sur ce dernier qu’il peut s’accorder. Et force est de constater que la maturité ça n’est pas très excitant. Tout le monde le sait, le bouche à oreilles a bien fonctionné, le roukmout Josh Homme (QOTSA) s’est chargé de la moitié des enregistrements de ce Humbug dans son propre studio, James Ford le producteur habituel s’étant quant à lui occupé de l’autre moitié. Eh finalement, la patte désertique que l’on était en droit d’attendre se montre assez timide. Certes le son s’est légèrement américanisé, mais c’était déjà le cas sur la parenthèse The Last Shadow Puppets qui n’en finit pas de révéler ses qualités avec le temps, qui l’eut cru ? Tout juste "Potion approaching" et "Pretty visitors" témoignent du rythme saccadé cher à Josh. Pourtant dans l’ensemble l’innovation a bien eu lieu, et l’on a droit à un album lourd, rugueux et plus sombre qu’à l’accoutumé. Ce qui est un peu dur à comprendre, c’est quand on lit dans les lignes des deux duettistes de la presse rock française (qui leurs consacrent chacun leur couverture) que le groupe aurait enregistré le double de chansons pour finalement n’en retenir que 10, soient 39 minutes de musique. Un peu gênant quand finalement un titre sur deux semble réellement inspiré. Cependant même mitigé, Alex Turner (né en 1986) reste un poète contemporain et un vrai songwritteur. En servant moins de tubes et en ralentissant le tempo, il installe une tension presque étouffante. A retenir donc, les deux morceaux introductifs dans une veine plus habituelle que sont "My propeller" et "Crying lightning". Du Arctic Monkeys comme on l’aime, évident comme bonsoir, malgré un début de retenue."Fire and the thud" à la rigueur, "Dance little liar" aussi pour sa slide et sa lancinance sans oublier the last but not least "The Jeweller’s hands" qui emmène assez loin et clôt le disque en beauté. Etrangement, je me dis que je vais l’aimer de plus en plus avec le temps cet album. En bref : les Arctic Monkeys se prennent au sérieux et ils ont raison. Le résultat est cependant moins direct et moins fun qu’avant. C’est peut-être tant mieux.

permalink

votre commentaire

votre commentaire

-

Par DJDemonAngel le 4 Septembre 2009 à 17:00

Accueillis il y a deux ans comme les sauveurs du rock, encensés par la critique, les White Stripes reviennent cette année pour tout écraser. Elephant est dans la même lignée que son prédécesseur, White Blood Cell ; Jack et Meg White n’ont pas renié le "dogme musical" qui caractérise leurs créations depuis leurs débuts : une instrumentation minimale (duo guitare/batterie et piano à l’occasion) pour un rock pur et brut qui refuse toute sophistication, tout maniérisme. Il ne faut pas attendre longtemps pour en apprécier toute la beauté. Le premier titre Seven Nation Army est une merveille : une ligne de basse tout simplement géniale, d’une constance et d’une retenue contrastant avec les riffs fougueux et déchaînés des parties instrumentales du morceau, le martèlement lourd d’une batterie endiablée et un chant subtil qui oscille entre innocence infantile ("I'm gonna fight them off / A seven nation army couldn't hold me back") et violence sanguinaire ("All the words are gonna bleed from me / And I will sing no more / And the stains coming from my blood tell me 'Go back home'"). Ce nouvel album des White Stripes est certainement le plus ondoyant des quatre ; alternent les moments impétueux où Jack et Meg ne ménagent pas leurs instruments (Black Math, Ball and Biscuit) et d’autres plus calmes, plus posés (You've Got Her in Your Pocket) laissant s'exprimer la sensibilité du duo de Detroit. Ainsi, à l’opposé du rock puissant de Seven Nation Army, se tient la balade folk In the Cold, Cold Night. Sur de délicates notes de guitare acoustique, la mignonnette voix un peu chancelante de Meg y fait naître un érotisme ostensible, à peine voilé : "When my skin turns into glue / You will know that it's warm inside / And you'll come run to me, in the cold, cold night". L'amour charnel mais surtout sentimental est le centre de Elephant. Hommes et femmes en sont dépendants ; ils le recherchent (Hypnotise) et en souffrent (I Just Don't Know What to Do With Myself). Elephant navigue entre hier et aujourd’hui, entre les années 1960/70 des furieux Stooges, originaires eux aussi de Detroit ou du suranné Burt Bacharach dont ils s’approprient admirablement I Just Don't Know What to Do With Myself, et le début du XXIème siècle. Guitare et batterie en clair-obscur, les White Stripes jouent un rock abrasif, aux mélodies âpres et d’une vitalité démentielle. Ceux qui vivent sans folie ne sont pas si sages qu’ils le croient.

Chroniqué par Baptiste

permalink

votre commentaire

votre commentaire

-

Par DJDemonAngel le 3 Septembre 2009 à 18:30

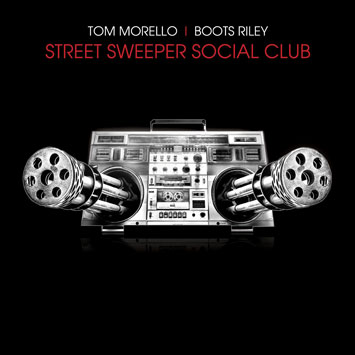

Quand on a proposé 1 milliard de dollars à ABBA pour se reformer, ceux-ci n’ont pas accepté (sales hippies de merde). Pas parce qu’ils avaient déjà trop d’argent mais par, j’imagine, intégrité musicale (sales idéalistes de merde). Et si ABBA n’est pas trop notre tasse de thé musicale sur Visual, on se dit que le nouveau cru estampillé Tom Morello ne peut qu’être le fruit d’une démarche quasi-similaire vis-à-vis de ses collègues de chez Rage Against The Machine. Car les lives okay, mais un nouvel album ? Houla, attention danger les mecs, trop gros risque de déception chez les jeunes trentenaires élévés au son mordant du quatuor dans les années 90. Alors Street Sweeper Social Club, simple os à ronger ou nouveau projet bien à part ? Et bien un peu des deux ! Si l’on apprécie le fait que Tom Morello ait laissé sa guitare acoustique de Supersocialo de côté pour nous asséner ses riffs branchés sur 110V (norme US oblige), celui-ci n’en a pas pour autant perdu de vue son discours social. Oui, encore et toujours, sauf que cette fois, il s’est dégotté un nouveau copain de jeu en la personne du rappeur et producteur Boots Riley. En cela on retrouvera de très nombreuses similitudes entre RATM et SSSC puisque la recette est la même, prenez une pincée… Non, une poignée de riffs dont ce cher Tom a le secret, prenez un rappeur pour assurer la fusion tant appréciée dans les annéres 90 et vous obtiendrez ce qui semble être un succédané de RATM. Oui mais voilà, la comparaison s’arrête là, si la section rythmique Cummerford/Wilk n’est décidément pas imitable, Morello à la basse, appuyé du batteur Stanton Moore n’ont pas à rougir pour autant ("Fight ! Smash ! Win !" avec sa ligne de basse aussi discrète qu’un Transformers dans un jardin anglais par exemple). Et si Zach de la Rocha est aux abonnés absents, Boots Riley assure d’une toute autre manière le boulot qui lui incombe. Moins agressif que Zach, Boots la joue plus cool mais surtout plus groovy ("Clap For The Killers"), ce qui n’enlève en rien au mérite du rappeur qui va lui, au contraire, proposer une palette vocale peut-être plus ouverte passant d’un flow basique ("Shock You Again") à un flow plus posé bien que tranché ("100 Little Curses", "The Oath") tout en restant convaincant dans sa manière d’interpeler l’auditeur. Car si Zach se veut plus hargneux, plus rageur (oserais-je dire), Boots se fait plus subtil, en révélant son aspect le plus surprenant avec le très bondissant (pour ne pas dire dansant) titre "Promenade", véritable surprise de ce skeud jusque là taillé façon RATM (les ponts de "Somewhere In The World It’s Midnight" ne trompant pas bien longtemps). Morello déclarant lui-même à propos de SSSC : « nous sommes là pour nourrir les pauvres, combattre le pouvoir et rocker à mort ». Tiens, ça me rappelle quelque chose… Ce qui constitue d'ailleurs la faiblesse du disque puisqu'on ne peut éviter l'impression de déjà entendu et une certaine redondance stylistique entre les morceaux eux-mêmes. N’en jetez plus, si pour certains, SSSC ne sera rien d’autre qu’un RATM light, une sorte d’os à ronger en attendant une improbable reformation du mythique quatuor communisto-capitaliste pour un album trop attendu (pour ne pas décevoir), pour les autres, ceux qui n’ont tout simplement pas envie de bouder leur plaisir, cet album est imparable. C’est plus groovy que du RATM, c’est plus électrique que The Nightwatchman et c’est sûrement ce qui se rapproche le plus de ce qui nous faisait bander dans les années 90 chez notre syndiqué de chauve préféré. Á vous de voir, me concernant, c’est tout vu ! Je prends en attendant la proposition à un milliard (que eux accepteront bien sûr après nous avoir vendus des casquettes à 40€ en tournée).

permalink

Note :

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique